昨今、影響力が低下しつつあるテレビCMですが、まだ視聴者に商品やサービスを幅広く訴求できる強い広告手段です。しかしテレビCMと言っても、放送形態や料金体系、時間帯など、多種多様な選択肢があります。

そのため、テレビ広告を検討するなら、まずは種類や特徴を把握し、自社のターゲットや目的に適した方法を選ぶことが重要です。また、インターネット広告との連携策も急速に進化しており、テレビCMの効果的な活用方法はますます広がっています。

本記事では、テレビ広告の概要から、具体的な種類、特徴、メリット・デメリット、そして効果を高める方法までを網羅的に解説します。テレビ通販やブランド認知度向上を検討している方、今まさにテレビCMを活用しようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

低コスト!特別制作パッケージでテストプロモーション。

WEBでの2次利用も可能なインフォマーシャル→資料をみる

テレビ通販検討の担当者様はまずは読むべき1冊!クリエイティブの種類、費用、代理店やコールセンターとの関係性、テレビ局へのメディア出稿や各波種の特徴まで。網羅的に掲載!これ1冊で基礎は丸わかり。

テレビ広告とは

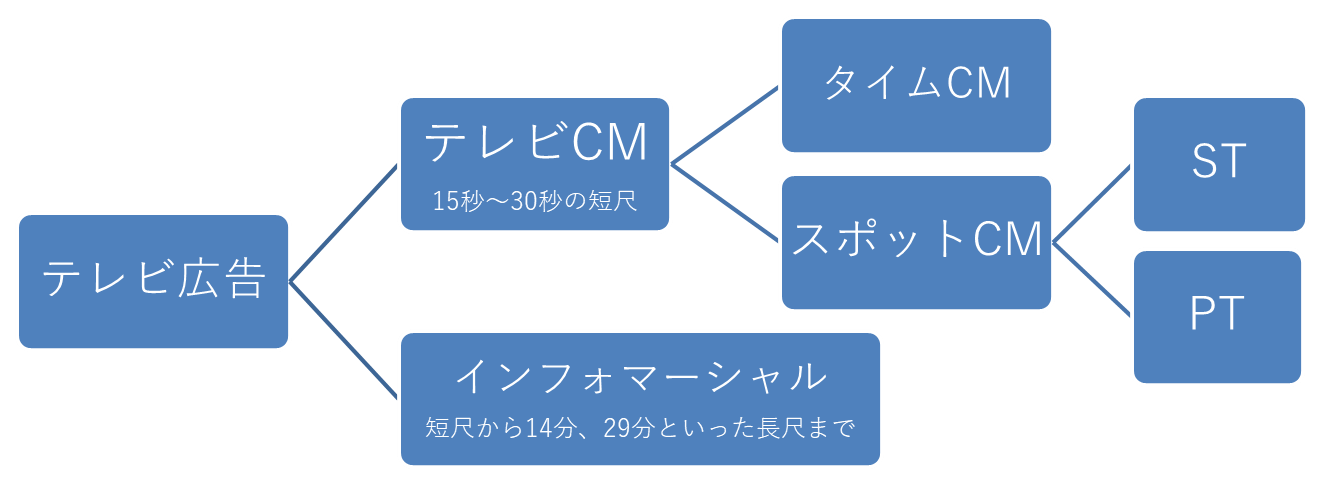

テレビCMには複数の種類があり、それぞれ放送される時間帯や番組形態によって特徴が異なります。

テレビ広告とは、地上波やBS・CSなどのテレビ放送を通じて視聴者に商品やサービスを訴求する広告の総称です。即効性が高く、映像と音声を組み合わせた印象に残る演出が可能なため、多くの企業が認知度向上やブランディングを目的に活用しています。

インターネット広告やソーシャルメディアが普及する一方で、テレビは依然として多くの人々にとって身近なメディアであり、番組の信頼感や安心感が広告にも良い影響を与えます。そのため、ターゲットが幅広い商品やブランドでは特に欠かせない広告手段と言えます。

近年はビッグデータや視聴率分析が進化しており、放送時間帯の選定や広告クリエイティブの最適化などが高度化しています。さらに、テレビで興味を惹いた視聴者をインターネットに誘導し、購買や問い合わせにつなげるクロスメディア戦略も重要な潮流です。

テレビ広告は大きく分けて15秒、30秒、60秒、120秒のテレビCMや、5分のミニ番組、そして主に通販企業が利用している、14分、29分などインフォマーシャルに分けられます。

タイムCM

広告主が番組提供を行ない、その番組中に放映されるCMがタイムCMです。

テレビ番組の始まりと終わりには提供各社がテロップで映り、「この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします」とアナウンスされますが、これが番組提供であり、この番組内で流れているのがタイムCMになります。

スポットCM

スポットCMは、さらに次の2種類に分類されます。

ST(station break(ステブレ))

番組と番組の間に設定されているCM枠

PT(Participating commercial(ピーティー))

番組中に設定されているCM枠(タイムCM以外)

また、長尺の映像も流せる「インフォマーシャル」といったテレビ広告もあります。

インフォマーシャル枠 ※各局からテレビショッピング用に販売されている枠

インフォマーシャルとは、長尺のテレビCM枠を活用して商品やサービスを詳細に紹介する広告形式です。テレビショッピングで商品を実演するコンテンツが典型的なフォーマットであり、視聴者が商品に対して抱く疑問点を解消できるメリットがあります。

一般的には5分から30分程度の放送枠が設定され、商品にまつわるストーリーや使用方法、購入者の口コミなどを盛り込みながら丁寧に訴求できます。購入を迷っている視聴者に具体的なメリットを伝え、購買行動を後押ししやすい形式です。

タイムCMは、主に15秒~30秒のCMが中心ですが、インフォマーシャル枠は1分、2分、5分の短尺から、14分、29分といった長尺まであります。インフォマーシャルでは、1分、2分でスポットCMを多用するケースは多く見られます。

このようなインフォマーシャル枠は、番組と番組の間や深夜帯などに編成されることが多く、コストや放送時間帯も多様です。商品の特性やターゲットを踏まえて、最適な時間帯や尺を検討する必要があります。

【参考記事はこちら】:テレビ広告を流す3つのメリットと2つのデメリットを紹介

これ1冊でテレビ通販の要点がわかる!クリエイティブの制作からメディア出稿まで!→全56ページ資料をみてみる

テレビ広告費の成長予測

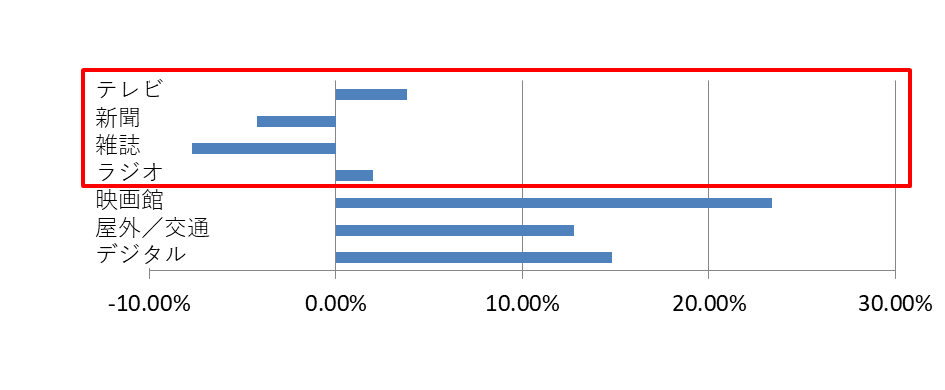

株式会社電通が発表している『世界の広告費成長率予測(2021~2024)』によると、2021年はコロナウイルスの影響によって低成長だった2020年から大幅に回復し、17.0%、2022年は9.2%と予測されています。

日本の広告市場も回復傾向にはあるものの、2022年は3.5%とまだまだ低成長が続くと予測されています。では、全世界で見る2022年の広告媒体別成長率予測はどのようになっているのでしょうか。

・テレビ 3.8%

・新聞 -4.2%

・雑誌 -7.7%

・ラジオ 2.0%

・映画館 23.4%

・屋外/交通 12.8%

・デジタル 14.8%

全世界で見る2022年の広告媒体別成長率予測

4つのマス媒体の中ではテレビが最も高い成長率予測となっています。

広告費の成長率そのものは緩やかになりつつあるものの、テレビという信頼性の高いメディアの価値は揺らぎにくいと考えられます。そのため、今後はインターネット広告との組み合わせや、放送形態の多角化に対応した新しいテレビ広告の形が注目されていくでしょう。

これ1冊でテレビ通販の要点がわかる!クリエイティブの制作からメディア出稿まで!→全56ページ資料をみてみる

テレビ広告の特徴

テレビ広告は視覚と聴覚に訴求できるメディアとして、他媒体にはない特徴を備えています。具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

テレビは実質的に全世代にリーチできるメディアと言われ、それだけで商品やサービスの大規模な認知向上につながります。また、実写映像や音声、さらにはタレントやキャラクターのインパクトを組み合わせることで、人々の心に残るストーリーを演出しやすいという強みがあります。

さらに、大手局や人気番組の実績、長い歴史など、視聴者側の信頼感が高いことも見逃せません。面白い番組やニュース番組に付随する広告は、視聴者にとって自然に受け入れられやすい環境が整い、インターネットなど他のメディアより企業や商品の信頼度が増しやすいといえます。

認知向上に優れている

テレビ広告は、全国規模(もしくは都道府県別の全域)で同時に商品・サービス、企業活動を告知できるため、出稿するテレビ広告のボリュームにも多いに左右されるものの、大多数の人から認知されるといった点において優れています。

信頼性がある

テレビ広告には考査という審査があり、この考査をクリアできなければCMやインフォマーシャルを放送することができません。日本放送連盟(民放連)が定めた放送倫理基準に抵触をしないよう、業態審査や表現審査など、各局が自社に持ち込まれたすべてのテレビ広告の審査を行っています。このような厳しい審査をクリアしてはじめて放送が可能となります。このような背景やテレビCMは大手のナショナルクライアントなどが積極的に活用していることなどから、消費者インサイトとして、影響力の高いテレビCMを流している企業には、ある一定の信頼性があると認識をさせることができます。

親近感がある

昨今では、特にスマートフォンや動画配信サービスの台頭により、若年層にはテレビ離れが加速していますが、地上デジタル放送の視聴可能世帯数は、4,960 万世帯(総務省放送事業:第4節)と 基本的にはテレビは、大勢の人が毎日の生活の中で利用し、とても身近に触れることができ親近感のある媒体といえます。

低コスト!特別制作パッケージでテストプロモーション。

WEBでの2次利用も可能なインフォマーシャル→資料をみる

テレビ広告のメリット、デメリット

テレビ広告には優れた訴求力がある一方で、デメリットも存在します。コストやターゲット設定など、さまざまな観点からメリット・デメリットを整理します。

どの広告手法にも一長一短があるように、テレビ広告も大きな効果を狙える反面、高コストやターゲットセグメントの抽出が難しいといった課題があります。メディアプランを立案する際には、実際の放送費用や想定効果をしっかりシミュレートしながら進めることが重要です。

ここではテレビ広告を選択するうえで押さえておきたい利点と課題について、分かりやすくまとめました。自社の目的や予算、ターゲット層との相性を考慮したうえで、テレビ広告ならではのメリットを最大限活用し、デメリットを最小化できる施策を検討してみてください。

テレビ広告のメリット

テレビ広告にはどのようなメリットがあるのか確認していきましょう。

男女問わず幅広い層にリーチができる

インターネットの普及でネット配信番組など、個々で動画を楽しむことができる現代ですが、家族がいるときはみんないっしょにテレビを見るといった家庭は今でも多いため、世帯の中で幅広い層に見てもらえるのがテレビという媒体です。また、最近では在宅勤務で、休憩のタイミング、気分転換、BGM代わりに日中にテレビを付ける層も増えています。

これまでまったく興味・関心のなかった商品やサービスが、テレビ広告によって自然と目と耳から情報が入り、店舗まで足を運ぶ、ネット検索する、購入するといった次の行動を取る人も大勢いるため、非常に効果的といえます。

印象に残りやすく記憶されやすい

テレビ広告の基本的な尺はCMで15秒と大変短いものですが、視覚や聴覚に強いインパクトを与えられるのがテレビ広告の特徴です。

さらに、短期間で何度も繰り返して放送することもできるため、視聴者の記憶に残りやすいこともメリットです。

企業や商品・サービスによってはさらにインパクトや話題性を演出するために、特徴的なフレーズやキャラクターを作る、オリジナル音楽を制作したり、有名アーティストの楽曲を使うなど、より人々の印象に残りやすくするよう工夫しています。

購買意欲を促進しやすい

テレビ広告は、実は購買意欲を促進しやすいこともわかっています。

特に50歳以上の主婦層がターゲットとなるテレビ通販市場では、商品を販売するための映像制作の作り込みや、ターゲットにしっかり届けられるよう、どの映像を、どこのエリアで、どの曜日のどの時間帯に放送するかに集中し放送枠のテレビ広告のバイイングを行っています。

視覚と聴覚で訴求することができる

新聞広告や雑誌広告の場合、商品やサービスを平面的に映し出した画像とテキストで構成されているため、視覚にしか訴えることができません。

また、ラジオ広告やデジタル広告などは、視覚か聴覚のどちらか一つにしか訴えることができません。

一方、テレビ広告の場合は映像と音声の相乗効果により、視覚と聴覚の両方から訴求することができます。

例えば肉がジュージューと焼ける音は、思わず食べたいと感じてしまう「シズル感」と呼ばれる効果で、テレビ広告はこうした訴求力に長けています。

テレビ広告のデメリット

メリットの多いテレビ広告ですが、デメリットについても押さえておきましょう。

他媒体に比べ広告コストが高い?実は安い側面も

新聞、雑誌、ラジオといったマスメディアや、インターネット広告などの他媒体と比較すると、テレビ広告はCM制作費や電波料といった多額のコストがかかることから、デメリットといえます。

さらに、各テレビ局が定めている審査基準をクリアする必要もあり、各局の考査で問題がある場合はCMを再編集するといったことも起こります。しかし、審査基準を満たしたテレビCMは、信頼性が高いともいえるため、ブランディングには有効な媒体といえます。

一方、CMなどのブランディング主体のアプローチではなく、インフォマーシャル等、テレビ通販番組を出稿する観点からすると、コストは出稿する波種や尺、時間帯によりますが、CSやケーブルテレビなどであれば、1本数千円から出稿できるため、比較的低予算でも出稿は可能です。

効果測定がしにくい?実は効果測定がしやすい

テレビ広告は効果測定がしにくいのがデメリットと言われ続けています。

現在、テレビ広告の効果測定として主流になっているのがGRP(延べ視聴率)ですが、視聴者がCM放映中もテレビを見ているのか、企業側がターゲットとしている層がきちんと見ているのかといったことまでは把握できません。

そのため、実際にターゲット層にテレビ広告のメッセージが届いているのか、購買行動の影響を与えたものがはたしてテレビ広告なのか、測定しづらくなっています。一方で、昨今ではノバセルなどが支援に乗り出し、CMとデジタルを連動させ、費用対効果を測定するようなソリューション支援をはじめていたりと、効果測定に関する環境は変化が起きつつあります。また、テレビ通販市場では、後段で言及していますが、出稿1本1本の費用が明確なため、費用対効果を測ることは容易になっています。

ターゲットのセグメント化には弱い?実は時間帯によりセグメントも可能

テレビ広告は、番組や放映時間帯によって価格も異なり、ターゲットもある程度は絞ることができます。

しかし、例えば以前は平日日中は「主婦層」に向けたテレビ広告を放映することが一つのセオリーとされてきましたが、現代では共働き世帯が大半で、仕事をリタイアした高齢者も多数この時間のテレビを視聴しているため、主婦層に限った訴求が有効であるとはいいきれなくなっています。

一方、インターネット広告の場合、どんなユーザーがどこからアクセスし、どのくらいの時間そのページに滞在しているかといった履歴を簡単に把握することができるため、ターゲットのセグメント化には大変有効的な媒体であるといえます。

つまり、視聴者に対し、一方的に情報を伝えるのがテレビという媒体であり、ユーザーとの双方向性コミュニケーションに強いのがインターネット媒体であるといえます。

低コスト!特別制作パッケージでテストプロモーション。

WEBでの2次利用も可能なインフォマーシャル→資料をみる

テレビ広告の効果をアップさせるポイントとは?

テレビ広告の強みを十分に活用するために、効果を最大化するためのポイントを具体的に紹介します。

テレビ広告を成功させるためには、放送波の選定や放送時間帯の調整、さらにクリエイティブの内容そのものにも気を配る必要があります。効果測定やPDCAサイクルの運用をしっかり行い、広告投資の正確な成果を把握して改善を繰り返すことが重要です。

中でも、テレビ通販はテレビ広告(メディア)、クリエイティブ、コールセンターの3要素が揃っていないと成功は難しいと言われています。本稿では、その中で、テレビ広告(メディア)について簡単に記述します。

テレビ通販を流す波種をどこにするか

波種とは、大きく4種類です。

地上波、BS、CS、CA(ケーブルテレビ)

まず視聴世帯数が大きい波種ほど、単価は高くなります。4種類の中では、地上波のキー局、準キー局が最も影響力が高いと言われていますが、枠量が少なく、単価も高く、加えてクリエイティブの考査のハードルも高いため出稿は現実的にかなり難しいでしょう。テレビ通販でのテストケースとしては、単価が安く、考査基準も比較的優しい、JCOMなどのケーブルテレビや専門チャンネルのCSや地上波の中でも独立U局(東京MX、KBS京都、等)といった系列局に属していない局からテストすることがセオリーと言われています。

テレビ広告を放送する時間帯や曜日を検討する

テレビ番組の視聴者層は、時間帯や曜日によって変わります。自社の宣伝したい商品やサービスはどのような人々をターゲットにしていて、そのターゲットはどのような時間帯や曜日の番組を見ているのかを十分考えた上でテレビ広告を放送することが重要になります。例えば、シニア層やシルバー層を対象とした健康食品を扱っている場合、早朝の時間帯はテレビを視聴している可能性が高く、広告費用も日中帯に比べて安いため、費用対効果は合わせやすいと言われています。

曜日や時間帯や人気番組の前後によって、テレビ広告にかかる費用は変動しますので、テレビ広告のプランニングに関しては、代理店とともに相談するのが良いでしょう。

テレビ局の考査を考慮したクリエイティブを制作すること

テレビ局の考査とは、公共の電波を利用して流すテレビの影響力は大きいために視聴者に誤った情報を与えることがないよう、各局は、法令や自社の基準を設けて、日々、広告主のクリエイティブを審査しています。

この審査に通過しなければ、せっかくつくったクリエイティブも流すことはできなくなります。

テレビ広告を流すためには、まず各局の考査基準を考慮して、どのレベルの表現であれば、どこの波種や局に流すのかを想定してクリエイティブ方針を決めることが重要です。

テレビ広告の費用対効果を検証する

テレビ通販では、1本1本の広告出稿に対してのレスポンスが明らかなため、費用対効果の検証がしやすくPDCAも回しやすいと言われています。ただしコールセンターとの連携が必須となります。このように、テレビ広告の費用対効果を検証するためには、どこに広告を流すかという観点に加え、クリエイティブやコールセンターの要素も非常に重要なのです。

テレビ広告とネット広告の活用方法

近年ではテレビとインターネットを連携させるクロスメディア戦略が注目を集めています。テレビCMによって興味を喚起し、SNSやウェブサイトで詳細情報を提供する流れを作るといった手法で、それぞれのメディアの強みを相乗的に活用できます。

インターネット広告との連携は、テレビ広告の弱点を補完する絶好の手段です。テレビCMで興味を持った視聴者がすぐに検索行動を起こせるよう、ウェブサイトの情報拡充やSNS施策を整備しておくと効果的です。

また、デジタル広告のターゲティング機能とテレビ広告のマスリーチを組み合わせることで、より高い費用対効果を狙えます。CRMデータや視聴行動分析を活用しながら、放送前後のウェブアクセスや購入動向を確認し、統合的にマーケティング戦略を立てるとよいでしょう。

最近では、テレビ番組の視聴データを基に、テレビ番組を見た視聴者にWEB広告を通じてリマーケティングを行い、商品理解や購買意欲を高め、CVに導く画期的な施策もリリースされ、テレビとネットの横断施策として注目をされています。

PRという方法もある

PRとはパブリックリレーションズ(Public Relations)の略で、テレビ広告のような費用がかからず商品やサービスの情報が放送できます。また、放送時間も15秒や30秒ではなく、原則的に一回のみの放送時間となりますが、数十分の放送になることもあります。

ただし、「営利目的」ではなく「公共性」や「社会に与える影響」などで審査されるため、該当要素のある商品やサービスの場合は、PRとして放送すると効果もアップします。

テレビ広告の効果測定とは

前述の通り、テレビ広告は視聴者が確実にそのCMを見ているかどうか可視化できないため、効果を測定しづらいことが前提となります。

しかし、GRP(延べ視聴率)と呼ばれる計測方法はあり、これはその番組や時間帯の平均視聴率にテレビCM本数を乗じた数値を表わしています。

例えば、平均視聴率が20%あるテレビ番組が放送されていて、この番組中にCMを4本流すと、GRPは80となります。

この数値が高ければ高いほど、多くの視聴者がテレビCMを見ていたことになり、電波料といった費用も高くなります。

ただし、録画番組でもテレビCMをカットして視聴できる機器も現在では多いため、GRPだけで実態を正確に把握することは不可能になっています。

テレビ通販でのテレビ広告の費用対効果について

一方、CMなどのブランディング主体のアプローチではなく、インフォマーシャル等、テレビ通販番組を出稿する側の観点からすると、メディア1本あたりの費用は明確であり、必ずCTA(コールトゥアクション)と呼ばれる、購入を促す演出が入ります。

コールセンター側で、受注件数を捉えているため、費用に対しての効果測定は、容易です。

例えば、10万の放送枠で、受注が20件であれば、CPA(コストパーアクション)は5000円という具合に検証します。

最近の演出では、ウェブ受注へ繋げるため、QRコードを表示する演出も増えてきています。テレビ通販を利用している各通販事業者は、費用対効果をデイリーでウオッチし、検証改善に努めています。

テレビの費用っていくらかかるの?…そんな疑問をお持ちのあなた!ここに答えあります。制作とメディア費用の把握にこの1冊!

まとめ

テレビ広告には、大人数の人々に視聴してもらえる、視覚や聴覚の両面から訴求することができるため記憶や印象に残りやすい、購買促進につながりやすいといった多くのメリットがあります。このようなメリットはどれも、テレビ広告ならではの特徴であるため、他媒体には存在しません。

一方、コストが多額となってしまう、ターゲットのセグメント精度が低いといったデメリットもありますが、テレビ通販市場では、ダイレクトマーケティングとしての媒体価値が高く、特に50歳以上の女性層をターゲットとした、化粧品、健康食品、食品、旅行、ジュエリー、雑貨等の通販事業者が、売り場として活用をしているのが実態です。

株式会社ニッセンでは、テレビ広告をはじめ紙媒体から電話、Web、店舗・催事に至るまで、さまざまなプロモーションサービスをご提供しております。また弊社独自の与信審査をクリアされた会員様へご案内するため、貴社サービス・商品を安心してご紹介できます。通販の広告配信でお悩みの場合にはぜひ弊社をご利用ください。

テレビ通販検討の担当者様はまずは読むべき1冊!クリエイティブの種類、費用、代理店やコールセンターとの関係性、テレビ局へのメディア出稿や各波種の特徴まで。網羅的に掲載!これ1冊で基礎は丸わかり。